Gerhard Richter na Fundação Louis Vuitton: a máquina como aliada da pintura

A Fondation Louis Vuitton abriu as portas para uma das retrospectivas mais ambiciosas do ano: 275 obras de Gerhard Richter, atravessando 62 anos de carreira. E aqui estou, pensando em como essa exposição dialoga com um livro que não sai da minha cabeceira faz meses.

O livro se chama L'Art au temps de l'IA: Générer, Critiquer, Créer, publicado pela Éditions du Centre Pompidou em junho deste ano. São ensaios de artistas, pesquisadores e curadores explorando o que acontece quando a máquina vira parceira criativa. E sabe o que me bateu vendo as salas cheias de Richter? Que esse alemão de 93 anos, nascido em Dresden em 1932, está fazendo há décadas uma pergunta que atravessa o mundo da arte: como você questiona a própria ideia de autoria quando trabalha sempre a partir do que já foi visto, do que já foi fotografado, do que já existe como imagem?

A repetição do medo da máquina

Tem um paralelo que o livro do Centre Pompidou explora com cuidado: a aceitação, ou melhor, a resistência inicial à fotografia pelos artistas do século XIX. Quando Daguerre apresentou seu processo fotográfico em 1839, muitos pintores sentiram que o chão estava sumindo debaixo dos pés. Se uma máquina consegue capturar a realidade com precisão, o que sobra para a pintura? Para que ficar horas reproduzindo uma fisionomia se um daguerreótipo faz isso em minutos?

O pintor Paul Delaroche teria dito que "a partir de hoje, a pintura está morta". Spoiler: não estava e ainda se libertou da sua função tradicional. Mas o susto era real, e a resistência foi feroz. Em 1862, vinte e seis anos depois da invenção do daguerreótipo, Ingres liderou o que ficou conhecido como a "petição dos 26". Artistas conceituados assinaram um manifesto contra toda e qualquer assimilação da fotografia à arte. Para eles, fotografia era apenas processo mecânico, reprodução industrial, técnica sem alma.

Mas no mesmo ano, a Chambre des Appels de Paris, a Câmara de Recursos, reconhece juridicamente que os desenhos fotográficos poderiam sim ser "produto do pensamento, do espírito e do gosto e da inteligência daquele que o opera". É a primeira vez que a lei reconhece que pode haver autoria numa imagem feita por máquina. Que a ferramenta não anula o gesto criativo de quem a usa.

Essa tensão entre a rejeição dos artistas e o reconhecimento legal é absurdamente parecida com o que vivemos hoje com a inteligência artificial generativa. Tem artista dizendo que IA vai matar a ilustração, matar o design, matar a criatividade humana. E ao mesmo tempo, tem gente usando IA de formas absolutamente criativas, autorais, transformadoras. A história se repete, mas nunca exatamente igual.

A fotografia obrigou a pintura a se reinventar, a encontrar outros territórios. Os impressionistas vieram mostrar que a pintura não precisava competir com a precisão da máquina, que ela podia explorar luz, cor, sensação, o que os olhos sentem e não apenas o que veem. E hoje? A IA talvez esteja nos forçando perguntas sobre intenção, contexto, humanidade, valorização do gesto criativo. O que a máquina não alcança?

Richter e a fotografia

Porque Gerhard Richter construiu uma metodologia de trabalho que questiona frontalmente a ideia de autoria e originalidade. E aqui está o ponto central: Richter nunca, jamais, pinta diretamente da natureza. Nunca pinta um modelo vivo à sua frente. Nunca pinta uma paisagem olhando pela janela. Tudo na obra dele é filtrado por um meio reprodutivo. O texto de apresentação da Fondation Louis Vuitton deixa isso bem claro: “Qualquer que seja o tema, Richter nunca pinta direto da natureza nem da cena diante dele, tudo passa por outro meio.”

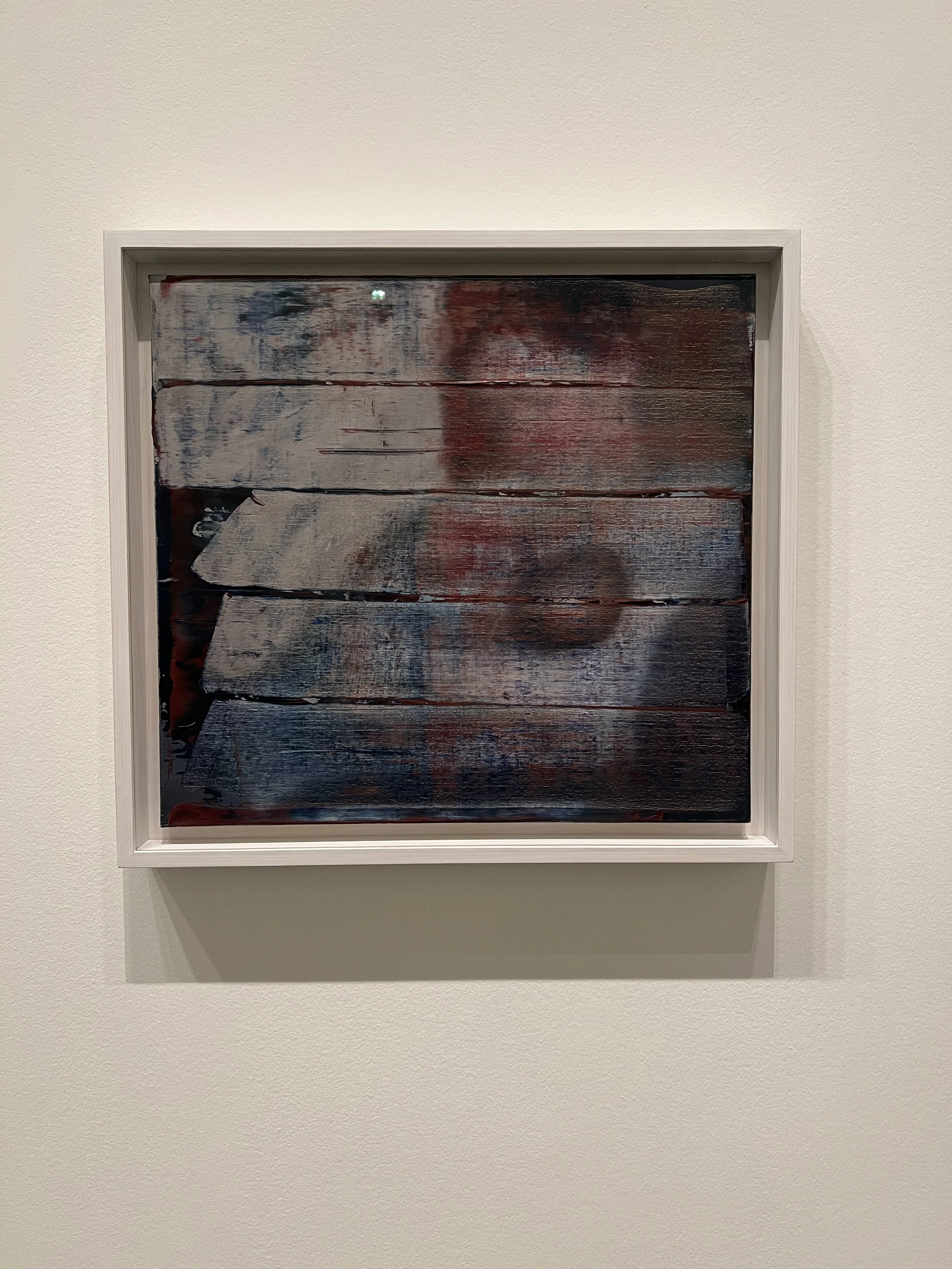

Ele trabalha a partir de fotografias de jornal, de revista, de álbuns de família, de arquivos policiais. Imagens já reproduzidas, já mediadas, já distantes do real. Ele projeta essas fotos na tela, reconstrói a imagem com tinta a óleo numa precisão quase fotográfica e então vem o gesto definitivo: borra tudo. Com pincel seco ou um rodo gigante feito por ele mesmo, Richter arrasta a tinta ainda molhada, criando o efeito de fotografia fora de foco, tremida, embaçada.

Essa metodologia dialoga diretamente com Walter Benjamin e seu ensaio seminal de 1936, "A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica". Benjamin argumentava que a reprodução técnica destrói a "aura" da obra de arte, a presença única e irrepetível que só existe quando você está diante do original. A fotografia, o cinema, todas essas tecnologias de reprodução mudam completamente a relação com a arte. A questão da autenticidade, da originalidade, da autoria, tudo isso é posto em xeque.

E o que Richter faz? Ele pega essa ideia e a radicaliza na pintura. Se Benjamin teorizou sobre a perda da aura, Richter pinta essa perda. Ele cria pinturas a partir de reproduções fotográficas, ou seja, está pintando algo que já não tem aura, que já é cópia. E ao borrar, ao embaçar, ele explicita algo sobre sua própria relação com o que vê. Ele mesmo diz: "Não consigo fazer nenhuma afirmação sobre a realidade mais clara do que minha própria relação com a realidade; e isso tem muito a ver com imprecisão, incerteza, transitoriedade, incompletude."

Por que isso importa? Porque ao recusar pintar da realidade direta, Richter está dizendo algo radical: não existe acesso direto ao real. Quase tudo que vemos já é mediado, já é reprodução, já é imagem de imagem. O embaçamento não é um efeito estético gratuito. É a visualização dessa impossibilidade de ver com clareza total, dessa relação sempre imprecisa, sempre incompleta com o mundo.

Esse método de trabalho, essa recusa em pintar do "real", questiona a própria ideia de autoria artística. Se o artista não está diante do motivo, se ele trabalha a partir de uma imagem já existente, feita por outra pessoa (muitas vezes anônima), onde está a originalidade? Onde está o gesto criador? Richter responde: na transformação. No processo. No que você faz com a imagem que já existe. A autoria não está mais na captação do mundo, mas na reinterpretação do que já foi capturado. E ele faz isso com uma precisão genial.

A técnica do squeegee: perder o controle de propósito

Nos anos 1980, Richter começou a usar o squeegee (o rodo) de forma ainda mais radical nas suas abstrações. Ele diz em entrevistas que "com o pincel você tem controle. A tinta vai no pincel e você faz a marca. Com o rodo, você perde o controle. Não todo o controle, mas parte dele."

Pensa nisso. Um artista que decide, conscientemente, renunciar a parte do controle. Que cria um sistema onde o acaso tem voz. Ele aplica camadas e camadas de tinta úmida na tela, pega um rodo enorme de acrílico com cabo de madeira e arrasta. E o que acontece ninguém sabe direito. Depende da pressão, do ângulo, da quantidade de tinta, da umidade. É uma dança entre intenção e acidente.

E o resultado? Degradês absurdos que parecem céus impossíveis. Misturas de cor que nunca poderiam ser planejadas. Texturas como camadas de terra, de história, de tempo acumulado. Richter não está apenas fazendo pintura abstrata. Ele está criando um processo em que o rodo e o acaso são coautores.

Soa familiar? É exatamente a discussão que o livro do Centre Pompidou levanta sobre IA. Quando você usa uma ferramenta generativa, você não está mais no controle total. Você propõe, a máquina responde. Você ajusta, ela reage. É uma conversa, uma negociação. E o resultado é fruto dessa colaboração entre intenção humana e processamento algorítmico.

A recusa em ter que escolher

O que me fascina em Richter é não ser uma coisa só. Ele nunca disse "vou ser pintor figurativo" ou "vou ser pintor abstrato". Ele é os dois. Ao mesmo tempo e dos bons. E isso, no mundo da arte, é raro. Porque a gente continua sendo enfiado em caixinhas. Pra saber quem é quem, quem faz o quê.

Mas Richter se recusa. Na mesma época em que faz abstrações gestuais gigantes, ele está pintando retratos de uma precisão quase fotográfica. Em 1988, ele criou a série 18 de outubro de 1977, quinze pinturas em preto e branco sobre membros da Baader-Meinhof, grupo terrorista alemão dos anos 1970. São imagens baseadas em fotos da polícia e da imprensa. Ele pintou mortos, presos, cenas de autópsia. É sombrio, é político, é sobre memória traumática alemã. E ao mesmo tempo, está fazendo Abstraktes Bild, explosões de cor.

É como se ele estivesse dizendo que a pintura não precisa escolher. Que ela pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Que o mesmo artista pode investigar a representação e a abstração porque, no fundo, as duas lidam com a mesma questão: a impossibilidade de capturar o real de forma definitiva.

Uma vida atravessada pela história

A trajetória de Richter conta muito sobre o século XX europeu. Ele nasceu em Dresden, Alemanha Oriental, em 1932. Cresceu sob o nazismo. Seu tio Rudi, que aparece numa foto sorridente de uniforme nazista, morreu na guerra. Sua tia Marianne foi assassinada num hospital psiquiátrico em 1945, vítima do programa de eutanásia nazista. Essas fotos de família, que Richter levou quando fugiu para o Ocidente, viraram pinturas décadas depois.

Ele estudou na Academia de Belas Artes de Dresden, onde foi treinado no realismo socialista imposto pelo regime comunista. Pintura de propaganda, retratos de operários heroicos, bandeiras para empresas estatais. Em 1961, dois meses antes da construção do Muro de Berlim, ele escapou para Düsseldorf, na Alemanha Ocidental. Abandonou toda a sua produção artística até então.

No Ocidente, Richter recomeçou do zero. Estudou na Kunstakademie com professores como Karl Otto Götz. Foi ali que começou a trabalhar com fotografia, influenciado pelo Pop Art americano, mas com uma visão mais sombria, mais europeia. Enquanto Roy Lichtenstein e Andy Warhol celebravam o banal e o comercial com cores vibrantes, Richter pintava em tons de cinza, embaçava rostos, criava uma distância inquietante.

Quando a pintura encontra novos suportes

Em 2017, Richter anunciou que tinha parado de pintar. Não por falta de vigor, mas porque sentia que tinha explorado aquilo que a pintura a óleo podia oferecer. Mas ele não parou de trabalhar. Continuou desenhando, criando obras com nanquim e aguada, explorando novos processos.

E aqui entra sua relação contínua com a tecnologia: a série Strip, iniciada em 2011. Richter fotografou digitalmente detalhes de uma de suas próprias pinturas abstratas de 1990. Depois, usando software, espelhou essas imagens, duplicou, manipulou, criou padrões verticais que parecem listras infinitas. O resultado foi impresso em escala monumental sobre dibond (placas de alumínio composto) e até sobre vidro. São obras que só existem porque a tecnologia digital permite esse nível de manipulação e escala.

Olha que interessante: o pintor que passou décadas usando a fotografia como base para a pintura agora usa fotografia digital e softwares para criar obras que não poderiam existir sem algoritmo. Ele está, mais uma vez, entregando parte do controle para a máquina. Para o software que espelha e repete. É uma continuação do gesto do rodo, mas agora mediada pelo digital.

E tem a série Birkenau, de 2014. São quatro pinturas abstratas monumentais baseadas em quatro fotografias tiradas secretamente por um prisioneiro no campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau em 1944. Richter começou pintando versões figurativas dessas fotos. Depois cobriu tudo com camadas e camadas de tinta abstrata. Você não vê mais as fotos originais. Você vê só gestos, cores, texturas. Mas sabe que elas estão ali, embaixo, enterradas.

É uma obra sobre memória, sobre trauma, sobre a impossibilidade de representar o irrepresentável. Como você pinta o Holocausto? Richter responde: talvez você não possa. Talvez tudo que você consiga fazer é criar camadas de tinta sobre a imagem, como camadas de tempo, de esquecimento, de dor que nunca cicatriza completamente. É pintura como luto, como lápide, como silêncio.

Em 2018, ele criou uma instalação na igreja dominicana de Münster com espelhos cinza e um pêndulo. Em 2025, dois grandes relevos foram inaugurados num edifício de Norman Foster em Nova York. Ele está testando vidro, aço, luz refletida, movimento. Está expandindo o que a pintura pode ser quando deixa de ser só tinta sobre tela.

O mercado e o paradoxo

Agora é impossível ignorar esse fato. Durante a Art Basel Paris, que aconteceu em outubro de 2025, bem na semana da abertura da retrospectiva na Fondation Louis Vuitton, uma pintura abstrata de Richter de 1987, Abstraktes Bild, foi vendida pela galeria Hauser & Wirth por vinte e três milhões de dólares. A venda mais cara da feira.

E aqui mora um paradoxo: Richter é um artista profundamente cético. Cético em relação à imagem, cético em relação à verdade, cético em relação à própria pintura. Ele passa a carreira inteira dizendo que não conseguimos ver com clareza, que tudo é dúvida, que a pintura não resolve nada. E, no entanto, essas mesmas obras carregadas de dúvida se tornam commodities globais, objetos de desejo para colecionadores, investimentos de milhões.

O artista que diz "eu não sei" vira o mais caro. Mas talvez seja justamente por isso. Porque num mundo que te bombardeia com certezas, com imagens nítidas, com respostas prontas, Richter oferece uma ambiguidade preciosa.

Sobre a exposição na Fundation Louis Vuitton

A retrospectiva ocupa todas as galerias do edifício de Frank Gehry. São 275 obras organizadas cronologicamente, de 1962 a 2024. Você começa com as primeiras pinturas fotográficas em preto e branco, passa pelos Color Charts (aquelas grades geométricas de cores industriais), atravessa as grandes abstrações dos anos 1980 e 1990, vê as séries de paisagens e retratos, chega nas obras tardias.

É uma imersão completa. As figurações borradas e as abstrações gesticuladas não são opostas. Elas são faces da mesma investigação. Ambas lidam com a questão da representação. Ambas aceitam o acaso como parte do processo. Ambas questionam o que a pintura pode e não pode fazer.

E tem uma coisa que me impressiona e comove: ver que um artista de 93 anos, com seis décadas de carreira, nunca se acomodou. Nunca encontrou uma fórmula e repetiu até cansar. Ele continuou perguntando, continuou duvidando, continuou experimentando. Isso, para mim, é o que define um artista de verdade: manter a inquietação e as perguntas vivas.

Se você estiver em Paris até março de 2026, vá ver essa exposição. Reserve umas três horas. Deixe que essas pinturas te desestabilizem um pouco. Porque no fundo, é disso que a arte do Gerhard Richter fala: da nossa incapacidade de ver com clareza total. E da beleza que existe justamente nessa incerteza.

Gerhard Richter

Fondation Louis Vuitton

8 Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

Métro: Les Sablons (linha 1)

De 17 de outubro de 2025 a 2 de março de 2026

Segunda a quinta: 10h às 20h

Sexta: 10h às 23h (sessões noturnas)

Sábado e domingo: 9h às 21h

Ingressos: 16 euros (inteira) | 10 euros (reduzida)

Reserva online altamente recomendada

Para ler mais:

L'Art au temps de l'IA: Générer, Critiquer, Créer

Sob direção de Jean-Louis Giavitto e Pierre Saint-Germier

Éditions du Centre Pompidou, junho 2025

191 páginas | 24 euros

A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica

Walter Benjamin, 1936

Diversas edições disponíveis em português